Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis dominent le système économique mondial. Les échanges économiques internationaux sont basés sur le dollar. Les règles commerciales qui régissent le fonctionnement de l’ensemble de la planète ont, d’une manière ou d’une autre, été façonnées par les Américains. Il faut rajouter à cela qu’ils ont longtemps exercé une domination militaire quasi totale. Cela dit, sur ce dernier point leur influence est de plus en plus remise en question.

Incertitudes

Malgré un système qui à priori devrait les avantager, depuis de nombreuses années, le pays de l’oncle Sam a continuellement augmenté ses déficits budgétaires et donc sa dette. Ces derniers se reflètent également dans de continuels déficits commerciaux. Pour schématiser, le Monde vend toutes sortes de produits aux Américains et en échange ces derniers lui vendent de la dette. Une sorte de financement de la consommation à crédit. La véritable situation est bien entendu un petit peu plus complexe, notamment en raison de diverses alliances militaires et autres garanties de sécurité que les États-Unis offrent à certains de leurs partenaires, mais dans les grandes lignes c’est plus ou moins ce qu’il se passe.

Dans tous les cas, l’actuel résident de la Maison-Blanche a décidé de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, advienne que pourra. Une chose semble certaine, c’est l’incertitude. En effet, après avoir fait de multiples va-et-vient sur des tarifs spécifiques à la Chine, au Mexique et au Canada en janvier et février, Donald Trump a annoncé une mise en place de tarifs spécifiques et souvent massifs pour quasiment chaque nation du Monde le 2 avril 2025. Devant le vent de panique qui s’est levé sur les marchés financiers, il a ensuite annoncé une pause de 90 jours, dans la mise en place de la plupart des tarifs, afin de donner la place, selon lui, à la négociation. Cette annonce a eu lieu le 9 avril 2025, soit à peine une semaine après. La pause concerne tous les pays sauf la Chine qui est la seule ayant riposté du tac au tac aux tarifs américains dès leur annonce initiale.

Remise en question du système international

Depuis de très nombreuses années, aussi bien les administrations républicaines que démocrates se sont inquiétées publiquement des déficits mentionnés précédemment. Donald Trump n’étant que le dernier en date.

Pendant la campagne électorale, l’actuel président américain avait clairement annoncé son intention de mettre en place des tarifs sur les produits importés. En effet, lui et ses conseillers sont partisans de la théorie selon laquelle le fait de mettre en place des tarifs sur les produits importés permettrait de régler le très important déficit de la balance commerciale américaine. L’idée étant de pousser les entreprises à produire plus aux États-Unis. Si cette théorie n’est probablement pas entièrement fausse, en pratique beaucoup d’autres paramètres entrent en compte. En effet, l’État fédéral américain a surtout un très gros déficit budgétaire qui finance donc indirectement le déficit commercial. Pour réduire le déficit commercial, il faudrait d’abord, entre autres, réduire le déficit budgétaire.

La stratégie des tarifs n’est pas nouvelle pour l’administration Trump, puisque, déjà lors de son premier mandat, les États-Unis avaient mis en place toute une série de tarifs sur les importations venant de Chine et d’Europe notamment. Point intéressant à relever, ces taxes à l’importation mises en place à l’époque n’avaient pas été enlevées par l’administration Biden. Cette dernière en avait même rajouté de nouvelles sur les importations de produits chinois (les panneaux solaires et les voitures électriques entre autres). Tous ces tarifs n’ont semblé avoir aucun impact sur le déficit de la balance commerciale qui a continué à monter tout au long du premier mandat de Trump et tout au long du mandat de Biden, et de tous les précédents présidents depuis le début du millénaire et même avant.

Les tarifs annoncés début avril sont sensiblement plus importants par leur ampleur et par leur généralisation que ce qui était attendu et ont donc constitué une demi-surprise, prenant les marchés de court. Officiellement, ils sont annoncés comme étant réciproques, ce qui voudrait dire qu’ils seraient imposés de manière plus forte aux pays qui imposent eux-mêmes des tarifs aux produits américains. Mais ceci est une contre-vérité puisque le niveau des tarifs imposés à chaque pays (ou zone économique dans le cadre de l’Union européenne) a été défini en tenant compte de l’actuel déficit commercial avec le pays en question. Pour définir le niveau du tarif imposé à chaque pays, la formule utilisée consiste à diviser le montant du déficit commercial par le montant total des exportations du pays en question. Le pourcentage ainsi obtenu est ensuite divisé par deux. Dans l’ensemble, ces nouvelles taxes à l’importation sont d’une proportion très forte même s’il y a d’importantes disparités selon les pays. On peut donc constater que, contrairement à ce qu’on aurait pu croire initialement, les menaces de l’imposition de tarifs par le président américain n’étaient pas une simple technique de négociation, mais bien une véritable volonté d’action.

Maintien du système international

La Chine, deuxième puissance économique mondiale, ne semble pas vouloir remettre en question le fonctionnement des institutions internationales en place.

Il est probablement un peu trop tôt pour pouvoir se prononcer sur l’impact effectif sur l’économie mondiale, qui dépendra en grande partie de comment les autres États vont réagir à la volatilité des décisions américaines. Pour le moment, mis à part quelques exceptions, la plupart des pays sont dans une position attentiste et mesurée, en attendant les résultats des négociations. Une des exceptions à la règle est la Chine qui a directement réagi de manière très forte en décidant d’imposer à son tour des tarifs similaires aux États-Unis à la suite de l’annonce unilatérale du 2 avril par Washington. Cette posture agressive de la deuxième puissance économique mondiale a jeté de l’huile sur le feu, et accéléré la baisse initiale des marchés.

On peut tout de même y voir du positif dans la mesure où, contrairement aux États-Unis, les autorités chinoises continuent à fonctionner selon les règles du jeu. En effet, tout en décidant de tarifs réciproques, la Chine a décidé dans le même temps de porter l’affaire devant l’OMC à Genève, dans l’espoir de trouver une solution dans le cadre des règles internationales. La Chine a également appelé les autres pays à continuer à respecter ces mêmes règles. Il faut comprendre par-là : ne pas rentrer dans une spirale de guerre commerciale généralisée initiée par les Américains. En tant que puissance montante, la Chine tente donc apparemment de se présenter comme un acteur rationnel, gage de stabilité, face à l’Amérique qui serait l’acteur irrationnel et amènerait l’instabilité. Monsieur Li Chenggang, ambassadeur de Chine auprès de l’OMC, a notamment déclaré : « Ces chocs de droits de douane accentuent l’incertitude économique, perturbent le commerce mondial et risquent d’entraîner une inflation intérieure, une distorsion du marché, voire une récession mondiale ».

Pour l’empire du Milieu, la relation commerciale avec les États-Unis ne semble plus être une priorité absolue. Cela reste bien sûr un partenaire commercial de premier plan, mais il n’est plus nécessaire de maintenir cette relation intacte à tout prix. Depuis de nombreuses années, la Chine n’est plus juste l’atelier du Monde avec comme principal débouché la première puissance économique mondiale. La Chine s’est diversifiée, a développé la recherche dans de nouvelles industries et est montée en qualité. Elle investit partout sur la planète et sa base de partenaires commerciaux s’est élargie. Avant l’annonce de tarifs de part et d’autre, la part des États-Unis dans les exportations chinoises était d’environ 15%, représentant un peu moins de 3% du PIB chinois. Il semblerait que de leur point de vue, ce qu’ils n’exporteront plus aux Américains, ils l’exporteront au reste de la Planète. Il y aura un coût d’ajustement, mais ils semblent décidés à en prendre le risque.

Baisse de confiance sur les actifs financiers américains

Une des conséquences immédiates des décisions annoncées par la Maison-Blanche a été une panique généralisée sur les marchés financiers. Tous les indices boursiers ont connu une forte baisse dans les jours qui ont suivi.

À ce stade, le marché semble d’avis que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui vont souffrir le plus à court terme. Le marché américain est celui qui est le plus en baisse depuis le début de l’année. Il est vrai qu’il partait d’un niveau très haut à fin 2024. Ceci se retrouve également au niveau économique, puisque d’après les estimations de la Réserve fédérale américaine, le PIB sur le premier trimestre devrait afficher une contraction, ce qui ne semble pas être le cas pour la plupart des autres pays. Cette estimation est sortie avant même l’annonce des nouveaux tarifs. Les États-Unis pourraient également potentiellement connaitre un regain d’inflation en raison notamment de la réorganisation nécessaire de certaines chaines logistiques en plus des tarifs en tant que tels. Tout dépendra de ce qu’il ressortira des diverses négociations. Au vu de la taille du marché américain, les autres pays seront forcément en partie impactés, mais de manière probablement moindre, en trouvant notamment de nouveaux débouchés pour une partie des produits qui seront moins exportés aux États-Unis, car plus chers en raison des tarifs.

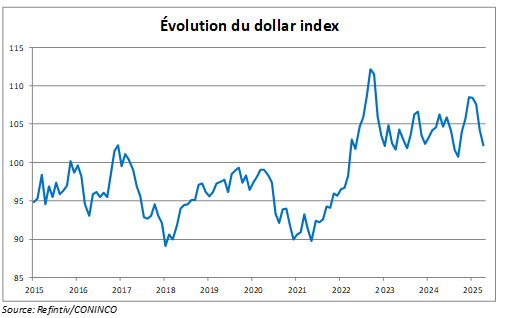

Le dollar américain, qui réagit d’habitude comme un actif refuge, a également baissé. Cela confirme donc que la confiance sur les États-Unis a été impactée. Le dollar index, qui s’était montré très ferme tout au long de l’année passée, a fortement dévissé à la suite de l’annonce des nouveaux tarifs américains.

Les actions américaines après avoir largement surperformé le reste du Monde en 2024, ont corrigé durant le premier trimestre 2025, alors que l’ensemble des autres marchés était encore en hausse. Bien entendu, début avril, face au vent de panique généralisé, tous les marchés actions sont entrés en territoire négatif, mais les actions américaines ont maintenu et parfois accentué leur baisse par rapport à d’autres marchés. Un constat similaire est à faire pour les obligations américaines qui n’ont pas vraiment joué leur rôle refuge lors de la baisse des actions début avril. On constate donc une baisse de la confiance sur les actifs américains en général.

À la suite de l’annonce par le président Trump d’une pause de 90 jours dans l’implémentation des nouveaux tarifs spécifiques par pays, les marchés ont connu un soulagement. Le commerce entre les USA et le reste du Monde ne va pas s’arrêter même s’il peut ralentir. Cela dit, du point de vue des investissements aux États-Unis, le mal est peut-être déjà en partie fait. Il sera difficile de rétablir la confiance tant la nouvelle administration change les règles constamment. De plus, au vu des résultats des marchés de ces dernières années, le marché américain est déjà plus richement valorisé que le reste du Monde, dollar compris. Dès lors, dans une optique de moyen à long terme et depuis les niveaux actuels, on peut s’attendre à ce que les autres marchés fassent mieux que les USA. Ces derniers restent néanmoins incontournables, et il n’est bien évidemment pas question d’y réduire massivement les investissements. Il serait en revanche opportun d’être attentif aux pondérations qui y sont allouées afin d’assurer un certain équilibre entre les diverses régions du Monde.

Télécharger